ここ数年のうちに働き方が多様化したことによって、フリーランスや個人事業主として活躍している人を多く見かけるようになりました。フリーランスで活動を開始し大きく飛躍した人もいれば、コロナによって自身の事業に大きくダメージを受けた人も少なくないはずです。長引いたコロナの影響の痛手は深く、資金繰りの悪化により倒産・廃業に陥ってしまった事業者は少なくありません。今もなお事業維持・雇用維持・事業再生・再構築の課題に取り組む事業者もいます。

「コロナの影響で事業をうまくまわせていない」

「事業を続けるための金銭的な余裕がない」

「フリーランスや個人事業主でも支援してもらえる給付金制度はあるの?」

など、お金に関する悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。

社会全体が大きな転換期を迎えている今、設備投資、人材投資、事業展開など何かと資金が必要になります。

そこでこの記事では、フリーランスや個人事業主でも支給してもらえる給付金はあるのか、給付金の支援を受ける際の注意点などを解説していきます。

目次

個人事業主として尽きない『お金の悩み』

個人事業主として働いていると「お金の悩み」は常に尽きることがありません。

フリーランスは場所や時間にとらわれず自由に働けることから憧れる人も多い反面、自身で全ての責任を負わなければならないというデメリットが存在します。

病気や怪我で仕事ができなくなったとき、会社員の場合は有給などを使えるため収入の保障を受けることが可能です。しかし、フリーランスの場合はそういった制度がないため、収入の減少に直結してしまいます。

フリーランスや個人事業主はトラブルなどで収入が減少してしまうことも多いです。収入減少によって事業を続けていくことが難しくなり、廃業という決断を強いられる人も多くいます。そんなときに活用したいものが「給付金」です。

フリーランスや個人事業主でも、申請することによって受け取れる給付金があることを覚えておきましょう。

そもそも給付金・補助金・助成金は何が違うの?

給付金や補助金、助成金など、聞いたことがあるけど違いがわからないという人も多いのではないでしょうか。ここではそれぞれの違いを解説していきます。

給付金の概要

一定の要件を満たせば給付されるもので、発行元は、国や各地方自治体などの行政機関です。返済の義務がなく、使用用途も基本的に自由なのが特徴です。そのため、厳しい審査があるとよく耳にする補助金と比べると、比較的ハードルが低く一般向けであることが多いです。

給付される額は数万円から数百万円ほどとなっています。また、国民の生活をサポートする役割のものがメインで一般個人、世帯ごとを対象としている場合や支給するのが妥当と判断されない状態にならないと公募しないことが多いです。

このように給付金は社会情勢や社会全体の景気、緊急事態に応じ、その都度変化します。緊急事態と言えばコロナ禍での給付金が代表的でしたが、コロナも第5類まで引き下げられ、すでに給付は終了しています。給付金は不定期ですので、いつの間にか公募が開始していたあるいは公募の締切が過ぎていたということにならないよう、メディアやニュースを活用し最新情報を取り入れましょう。

デメリット

不定期のため見逃しやすい

- 制度数が少ない

- 減収が条件である場合がほとんど

- 事業所得になる(税金がかかる)

メリット

- 現金で受け取れる

- 返済義務なし

- 使用用途が限定されない

- 比較的多くのフリーランス・個人事業主が対象

補助金の概要

補助金は経済産業省が施策を管轄しており、新製品や新技術、新事業、新サービスの開発を行った際の研究開発費のサポートにとても役立ちます。一番の特徴は、予算があらかじめ定められており、書類審査や面接を通して、合格することができないと補助金を受けとることができません。場合によっては、落選する可能性があることは覚えておきましょう。

また、支給額が高額で経費の適用範囲が広いことから、申請者が多く、倍率が高い傾向にあります。補助金への申し込みを検討している場合には、公募の期限が短く、審査で落とされることもあるため、情報収集や書類作成に力を入れる必要があります。

デメリット

- 使用用途が限定されやすい

- 投じた費用から算出される

- フリーランス対象の制度が少ない

メリット

- 現金で受け取れる

- 起業・創業前でも受け取り可能

- 減収が条件とは限らない

- 対象額が大きい

- 起業・創業ビジョンの明確化

助成金の概要

厚生労働省が主幹の「雇用関係の助成金」と経済産業省が主幹の「研究開発系の助成金」に分かれます。補助金と似ている部分がありますが、雇用関係があることが特徴的です。従業員のために労働環境を整えたり、そのためのシステムを導入したりと雇用や業務改善に関して取り組むためにかかった費用の一部を助成してくれる制度です。他にもフリーランスが開業する際に申請できる助成金として、人材が不足している特定地域では地域雇用開発助成金や都内限定の創業助成金が役立ちます。

デメリット

- 使用用途が限定されやすい

- 投じた費用から算出される

- フリーランス対象の制度が少ない

メリット

- 現金で受け取れる

- 返済義務なし

- 審査なし

- 対象額が大きい

個人事業主が受け取れる給付金一覧

給付金の申請をしたいと思ってもどういった給付金があるのか、個人事業主でも受け取れる給付金はあるのかと把握できていない人も多いはずです。受け取れるチャンスがあるにも関わらず、「知らなかった!」ということだけで受け取り損ねてしまうのはもったいないことでもあります。

ここでは、2024年5月現在で個人事業主でも受け取れる給付金、補助金、助成金にはどういったものがあるのか、受け取るための条件や受け取り方法を解説していきます。公式ホームページや公式の特設サイトが開設されている場合が多く、気になるものがあればチェックしてみましょう。

給付金

コロナの緊急事態で学校や保育園が休校になり仕事を休業せざるをえなくなった子育て世代のフリーランスに向けた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」がありました。しかし2023年5月に給付は終了しました。これにより、現時点でフリーランス・個人事業主向けの事業関連の給付金制度は残念ながらありません。しかし、都道府県や各地方自治体によって地域限定の給付金がたまにあります。ご自身の地域にはどのような給付金があるか調べてみるといいでしょう。

コウノトリ休暇奨励金(栃木県那須町)

地域限定の珍しい給付金を紹介します。

栃木県那須町の給付金で、不妊治療中も安心して働き続けられる環境を整備するため、2023年4月1日より不妊治療で休暇を取る個人事業主に対して、奨励金を交付する制度です。

住居確保給付金

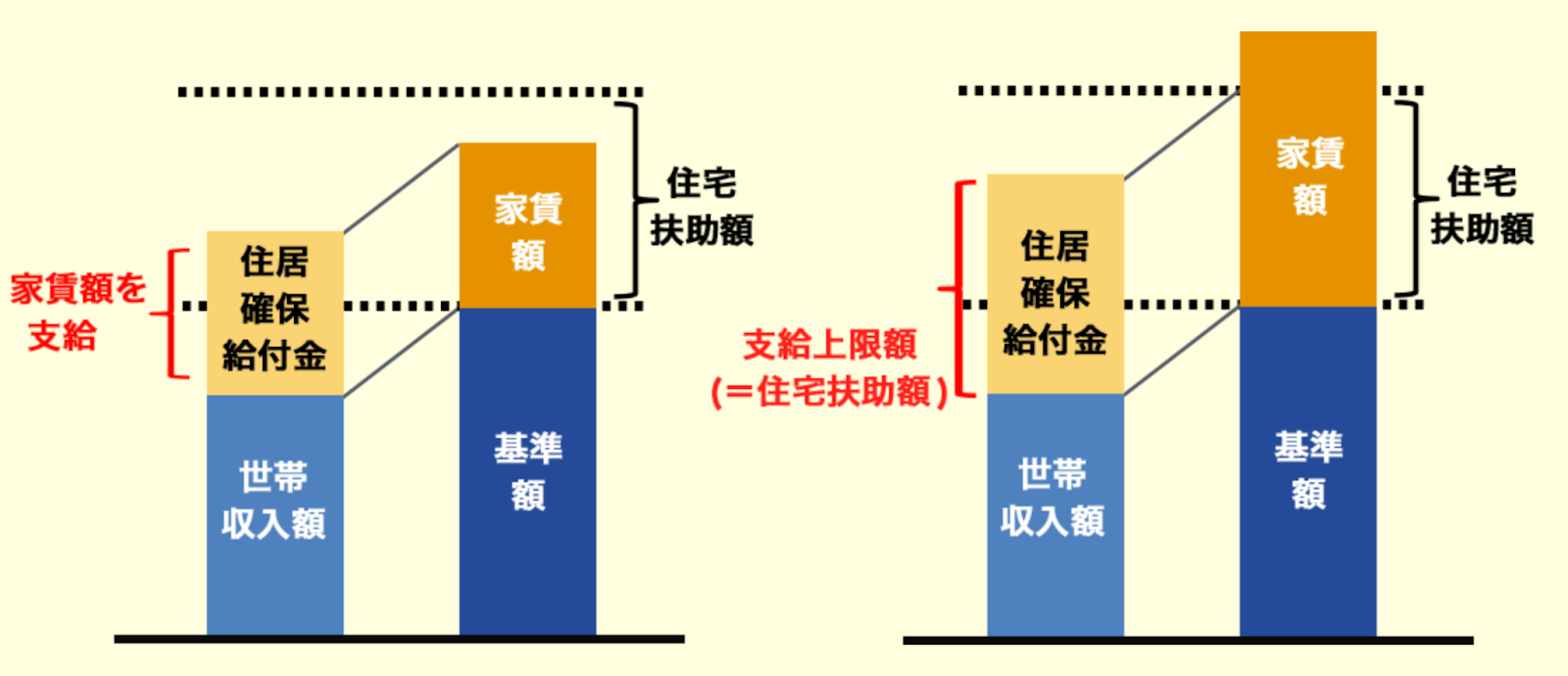

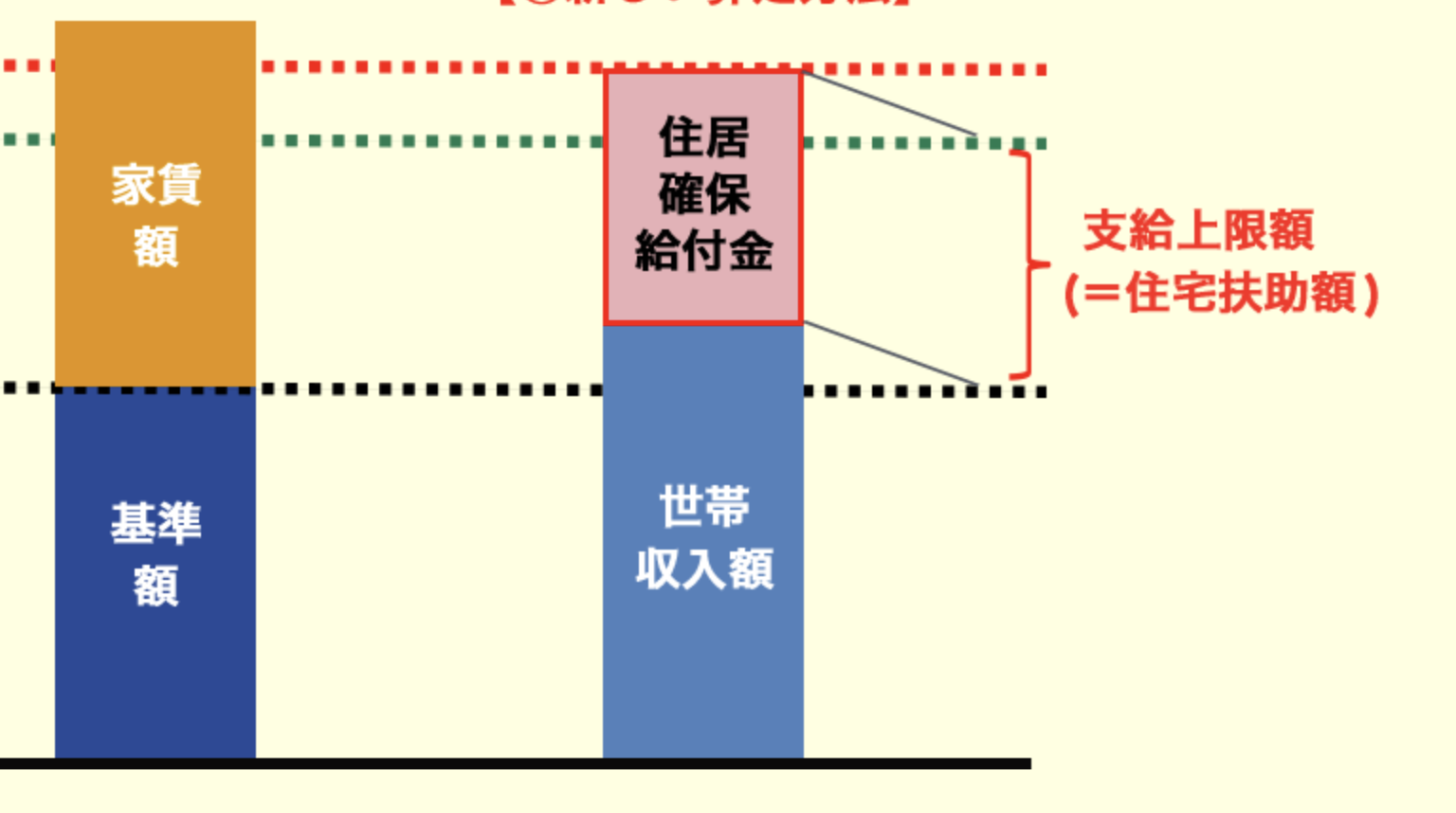

後ろ向きな給付金になりますが、廃業や休業に伴う収入の減少をサポートするため3ヶ月間支給されます。各地方自治体および世帯人数によって金額が異なり、主に世帯収入額をもとに決まります。(画像などの出典:厚生労働省生活支援特設ホームページ)

支給要件は以下のとおりです。

①廃業や休業から2年以内の人、収入が廃業レベル

②直近の月の世帯収入が基準額(*1)と家賃額の合計を超えない

③世帯預貯金額が基準額の6ヶ月分(*2)を超えない

④事業者は事業再生のために活動できる人

⑤求職者はハローワークに月2回、企業応募月1回以上

(*1)市町村税の均等割額が非課税となる額の12分の1

(*2)100万円を超えない額

続いて支給額のイメージです。

【世帯収入が基準額以下】

【世帯収入額が基準額を超える】

例)東京都23区の月額支給上限額

| 世帯人数 | 月額支給上限額 |

| 1人 | 53,700円 |

| 2人 | 64,000円 |

| 3人 | 69,800円 |

補助金

いくつかある補助金のなかで代表的なものを見ていきましょう。

小規模事業者持続化補助金

個人事業主を含む、小規模事業者が直面する制度変更(賃金引上げやインボイス制度導入、働き方改革など)に対応するために、地域の商工会議所と一緒に経営計画を作って、販路開拓や業務効率化を計るためにかかった経費の一部を補助するための制度です。

申請する際の注意点として、商工会議所側で書類の作成が必要な点や交付決定前の発注や購入は対象外になる点に注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営・運営に向けた、小規模事業者等の地道な取り組みや、業務効率化の取り組み、販路拡大のための事業を支援する補助金制度です。対象者ごとに所定の補助を受けとることが可能で、通常枠に加え、特別枠として、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠といった6つの枠に分類することができます。

・賃金引上げ枠:地域別最低賃金+50円とした

・卒業枠:小規模事業者の従業員数を超えた拡充をした

・後継者支援枠:アトツギ甲子園のファイナリストなど

・創業枠:過去3年以内に特定創業事業に認定され支援を受けて創業した

・インボイス特例:適格請求書発行業者への転換をした

補助上限は通常枠が50万円、その他の枠は200万円、さらにインボイス特例は50万円上乗せとなります。また補助率は費用の3分の2であり全ての枠で共通です(ただし、賃金引上げ取組業者のうち赤字業者は4分の3)。

フリーランスにとって活用しやすい補助金のため、事業を拡大させるために資金が必要な場合には、ぜひ申請しておきたい制度といえます。対象者は、商業やサービス業で常時使用する従業員の数が5人以下、サービス業のうち宿泊業や娯楽業で常時使用する従業員の数20人以下、製造業その他で常時使用する従業員の数20人以下の事業者です。

ただし注意すべき点は後払い制であることです。事業計画に基づき、その事業の完了報告をして初めて補助金を請求できます。それまでは取り組みにかかる費用は自腹となります。

対象となる費用の例

・広告宣伝費用

・外国語ホームページ作成費用

・営業車両購入費用

・新商品開発費用

・飲食店の厨房増設

IT導入補助金

中小企業や小規模事業者、個人事業主が悩みを解決するために導入するITツールの経費を補助してくれる制度です。IT導入補助金を受ける際には公式の特設サイトからオンラインで申請可能です。

IT導入補助金には以下の4つの種類が存在します。

- 通常枠

自社の開発にマッチしたITツールでの業務効率・売上アップを目指したシステム構築が対象です。補助額は最大で450万円です。

インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトを導入し労働生産性の向上を目指したハードウェアやソフトウェアが対象です。補助額は最大で350万円です。

- インボイス枠(電子取引類型)

インボイス制度に対応するべく、商流を巻き込んだ共用システム構築が対象です。補助額は最大で350万円です。

- セキュリティ対策推進枠

近年、危険性が高まっているサイバー攻撃などのリスクを下げるため、サイバーセキュリティ対策が目的です。独立行政法人情報処理推進機構が定める「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を導入することが補助の対象となります。補助額は最大で100万円です。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナに対応する制度で補助金額は最大1億円です。2024年度も引き続き継続中です。フリーランスを含む中小企業者の変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援する補助金となっています。新分野への展開、大きく舵を切った事業転換など意欲的なフリーランスに向いています。細かい要件は経済産業省のホームページに掲載されていますが、直近では、最低賃金枠の要件緩和や最低賃金枠の最低賃金要件の期間変更など、随時変更が行われています。

通常枠の必要要件として、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、3か月間の合計売上高が、2019年または、2020年1~3月のコロナ前の合計売上高と比較して10%以上減少していることなどがあります。

ところがこの要件も2023年第10回からはなくなり、ほぼすべてのフリーランスや中小企業が対象者になります。一方「過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属する事業」というかなり厳しい要件が加えられてしまいました。採択率は50%前後です。

対象となる費用の例

・建物費

・システムの購入や開発、リース費用

・販売促進費用、広告宣伝費用

・外注費(製品の加工や設計)

・教育訓練等の研修費用

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

賃上げやインボイス制度などの制度変更に対応するため、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発を行うための設備投資を支援する補助金です。ものづくり補助金ともいわれ、フリーランスや個人事業主を含む小規模事業者(ここでは20人以下とする)向けには3枠設けられています。

<省力化(オーダーメイド)枠(最大1,500万円)>

人手不足解消のために、デジタル技術を使った設備の導入などを図る場合の申請枠です。

<製品・サービス高付加価値化枠(最大1,000万円)>

革新的な製品やサービスの開発に関わる設備投資を図る場合の申請枠です。

<グローバル枠(最大3,000万円)>

海外へのブランディング、事業の拡大を目的とした製品開発やサービス、新規開拓を図る場合の申請枠です。

補助事業終了後、3〜5年で大幅な賃上げ対策に取り組む事業者に対しては、省力化枠なら最大500万円、その他の枠なら最大250万円を上乗せする特例も新設されました。

なお、フリーランスがものづくり補助金を申請するためには、GBizIDプライムアカウントを取得する必要があります。ただし、申請するために必要な事業計画書は、個人で作成するのは難しいとされています。申請を検討している場合には、外部の専門家に事業計画書の作成を依頼することをおすすめします。また、補助を受ける経費について、国が助成する制度を使っており重複が認められる場合はものづくり補助金は受けることができませんので注意しましょう。

助成金

助成金の代表的なものを見ていきましょう。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、休業手当などを支払った事業者を助成する制度です。従業員の雇用維持を目的に労使協定に基づき雇用調整(休業)を行わざるをえないケースです。労働者を休業ではなく出向させるケースも助成金の対象です。

通常、個人事業主を含む中小企業等で、休業手当などの助成率は90%、それ以外の場合は80%です。ただし、この特例は、休業手当などの助成率が100%にアップします。

さらに対象者は業況特例と地域特例の2種類に分かれます。業況特例は、売上高などが直近3か月平均で前年または前年同期または3年前同期と比較して30%以上減少した事業者が対象です。対して地域特例は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で、かつ営業時間短縮などの要請に協力する事業者が対象です。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は厚生労働省が長年公募をしており、「非正規」雇用者のキャリアアップを目指す目的で作られました。2018年に内容が変更され、企業のみならず、個人事業主も対象になった助成金です。

非正規雇用の労働者に対して、キャリアアップを後押しする事業主に向けた助成金となっています。要件や給付額は7つあるコースによって変わるので、自身がどのコースに該当するかを確認してから申請を行うようにしましょう。

人材開発支援助成金

人材開発において専門的な知識やスキルの向上をサポートするための助成金です。主に職業訓練にかかった経費を助成金でまかなうことができます。雇用保険適用事業所が対象になりますが、さまざまなコースがあり、コースごとに要件が異なるため注意してください。

▶︎事業展開等リスキリング支援コース(2026年まで期間限定)

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い必要となる新たな知識やスキルを習得させるための訓練を実施したもの

▶︎人材育成支援コース

・厚生労働大臣認定のOJT訓練を正社員に対し実施したもの

・専門的知識やスキルを習得するための訓練を正社員に対し実施したもの

・契約社員向けに正社員化を目指す人材育成を実施したもの

▶︎教育訓練休暇等付与コース(2026年まで期間限定)

・雇用労働者が有給教育訓練休暇等制度を使って訓練を受けたもの

▶︎人への投資促進コース

2022年4月1日に国民のアイデアをもとに採択された新しいコースです。

・デジタル人材・高度人材を育成する訓練

・労働者が能力開発に向けて自発的に行った訓練

・定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)

▶︎建設労働者認定訓練コース

・認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施したもの

・建設労働者に有休で認定訓練を受講させたもの

▶︎建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者にスキル向上を目的として実習を有給で受講させたもの

▶︎障害者職業能力開発コース

障害者に対して職業に必要な能力を開発・向上させるために一定の教育訓練を継続的に実施したもの

フリーランスと個人事業主で給付金の違いは?

2023年現在、受け取れる給付金はコロナ関連のものが非常に少なくなってきました。そんななか、フリーランスと個人事業主とでは受け取れる給付金に違いはあるのでしょうか。

答えは「給付金」「補助金」「助成金」ともに違いはないのが正解です。個人事業主とフリーランスでは開業届を出しているのかという税務上の違いはあるものの、給付金に関する違いはありません。「自分はフリーランスだから」「自分は個人事業主だから」と諦めるのではなく、自身が申請可能な対象者なのかをしっかりと把握して、活用できるようにしましょう。

給付金を受け取る時に注意することは

コロナの影響で休業する事業者や店舗も多かったため、売上に影響を受けた人も多いはずです。売上が減少したことで給付金をもらい、臨時的な収入が増えたという個人事業主も多いのではないでしょうか。

給付金を受け取るときに覚えていた方がいいことは「事業に関連して支給された給付金は税金がかかる」という点です。受け取ったことで安心してしまい、収入として計上せずに申告漏れをしてしまうと、ペナルティを課せられる場合も考えられます。あとあと、税務署から指摘を受けることがないようにしっかりと申告をしていきましょう。

給付金に税金がかかる以上、確定申告が必要です。給付金の対象となった事業収入をどういった内容で申告しているかによってパターンが分かれます。

- 給付金の対象になった事業収入を「事業所得」として申告している場合、「雑収入」や「その他の収入」で申告が必要

- 給付金の対象になった事業収入を「雑所得」として申告している場合、「雑所得」で申告が必要

- 給付金の対象になった事業収入を「給与所得」として申告している場合、「一時所得」で申告が必要

非課税の給付金などもあるため、自身が受け取る給付金は課税対象なのか、非課税対象なのか、どのような申告が正しいのかをしっかりと把握するようにしましょう。

【まとめ】給付金の準備は早めにやっておく

給付金の多くは、受付期間が決まっています。申請する際に必要とする書類が多くあるため、早めの準備が必要です。期間がまだあるからといって、のんびりしていると気付いたら受付期間がギリギリだったということも考えられます。受付期限ギリギリで申請ができたとしても、提出書類に不備が見つかって受け取れないということは避けるべきでしょう。

選択肢として、「自分で申請する」「税理士などに相談をして申請する」という方法があります。自身に合った申請方法を考え、どちらの申請方法でもしっかりと時間に余裕を持って準備をするように心がけることが大切です。

投稿者プロフィール

-

CyMagazine編集部です!

フリーランスの皆様に良い情報を届けるために日々奮闘しております。

最新の投稿

How2024年5月28日【フリーランスや個人事業主向けの給付金】どのような特徴と要件があるのか徹底解説!

How2024年5月28日【フリーランスや個人事業主向けの給付金】どのような特徴と要件があるのか徹底解説! How2024年5月22日フリーランス必見!事業所得申告のポイントを解説

How2024年5月22日フリーランス必見!事業所得申告のポイントを解説 How2024年5月20日インボイス制度とは?フリーランスが消費税を請求しない場合の影響

How2024年5月20日インボイス制度とは?フリーランスが消費税を請求しない場合の影響 When2024年5月16日日本のフリーランス人口は増えすぎた?理由と影響を解説

When2024年5月16日日本のフリーランス人口は増えすぎた?理由と影響を解説

コメント