Googleサーチコンソールについて一気に知識を詰め込まれ、ついにはショートしてしまったアイちゃん。

どうやらベイトくんが必死に起こしているようです。

Ctrl + Alt + Del(強制再起動)! Ctrl + Alt + Del(強制再起動)!

はっ…! 私、寝てた…?

あ、よかった。目が覚めたんだね

さっき説明した内容は覚えてる? データも飛んじゃったかな?

(再起動直後に追い打ち質問!? クエリスくん人情ゼロ…)

そうだな…知っておいて欲しい基本的な用語は4つ

「表示回数」「クリック数」「クリック率」「平均掲載順位」だよ

すごく優しい用語だってことは分かるよ…ありがとうクエリスくん

またデータ飛ばされちゃ意味ないしね

うっ…

まずは「表示回数」について。

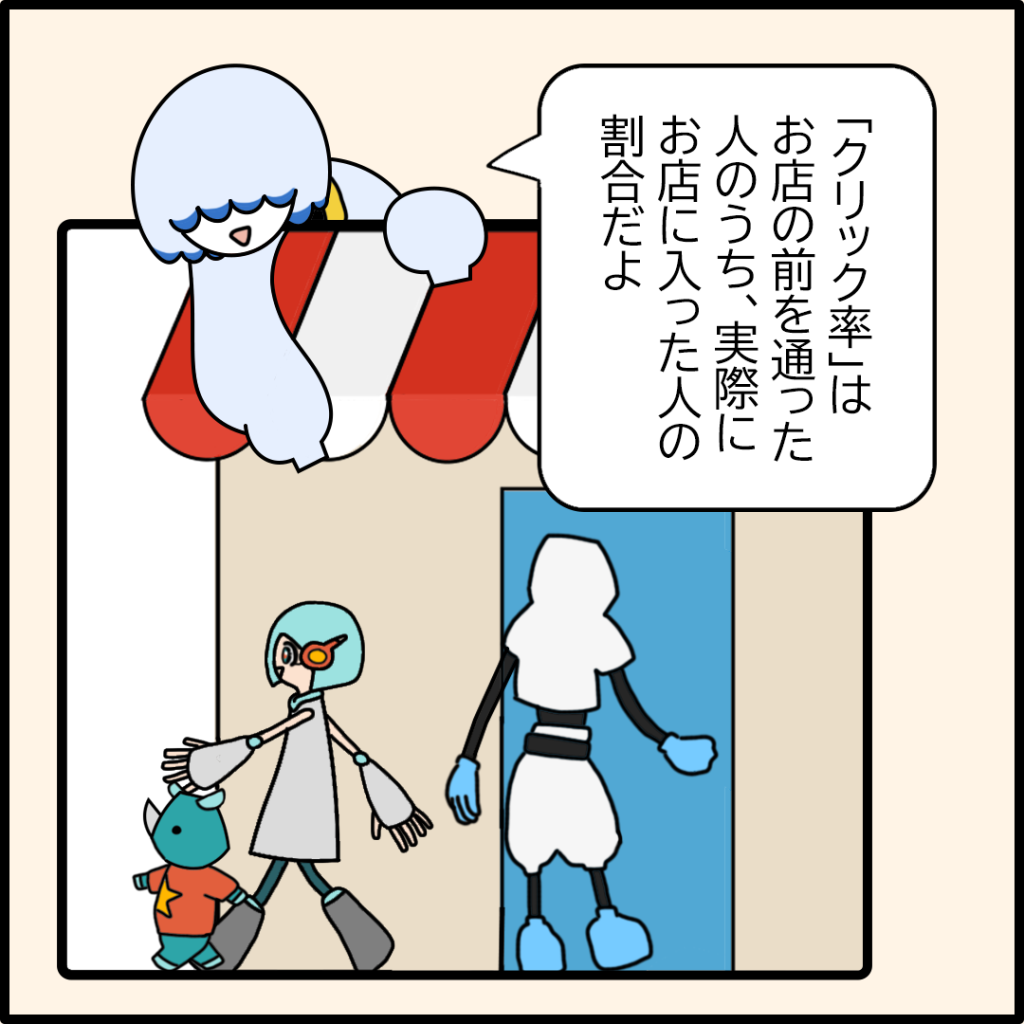

これはGoogle検索で、検索結果に表示された回数のことだよ

通っただけの人もカウントしてくれるの?

うん。ユーザーが検索したときに、サイトのページが検索結果一覧に出てきたら1カウントだよ

クリックされなくても、画面に出ただけでカウントされるんだ

へえ~、そこまで分かるんだね

クリックは別でカウントしてくれるよ

これが二つ目の基本用語、「クリック数」

この「お店に入った人」の数だけ分かればいい気もするけど…

どうして「表示回数」まで見る必要があるの?

じゃあ仮に、お店の前を通った人が何百人何千人といるのに、お店に入った人がゼロだったらどう思う?

何百何千も人通りがあって入店ゼロ…!?

それはよっぽど店構えが怪しいんじゃ…思想強めのポスターがベタベタ貼ってあるとか…

特に選挙が近くなると──

わーッだめだめ! その先は言わないで! 炎上するから!!

まあ方向性としては合ってるよ

考えられる要因としては3つ

1.看板(タイトルや説明文)が魅力的じゃない。

検索結果に出てはいるけど、ユーザーの関心を引けていない。

2.お店の場所が合っていない(検索キーワードとのミスマッチ)

→ ユーザーの意図とコンテンツの内容がずれていて、そもそも入る気が起きない。

3.競合のお店の方が魅力的に見える

→ 同じ検索結果にライバルサイトが並んでいて、そちらに流れてしまっている。

なるほど! そうやって改善点が分かるのね!

そういうこと。この時に参考にするのが基本用語の3つ目「クリック率」だよ

つまり、検索結果に表示された回数(表示回数)のうち実際にクリックされた割合のこと

計算式は「クリック率 = クリック数 ÷ 表示回数 × 100(%)」だよ

例えば「検索結果に100回表示されて、5回クリックされた」だと、 クリック率 は5%ってことだね

この「クリック率」が高ければ高いほどいいってことだよね

うーん、それはそうなんだけど「低い=悪い」とは限らないんだ

大事なのは「順位に対してクリック率が高いかどうか」だよ

じゅ、順位…? なんの?

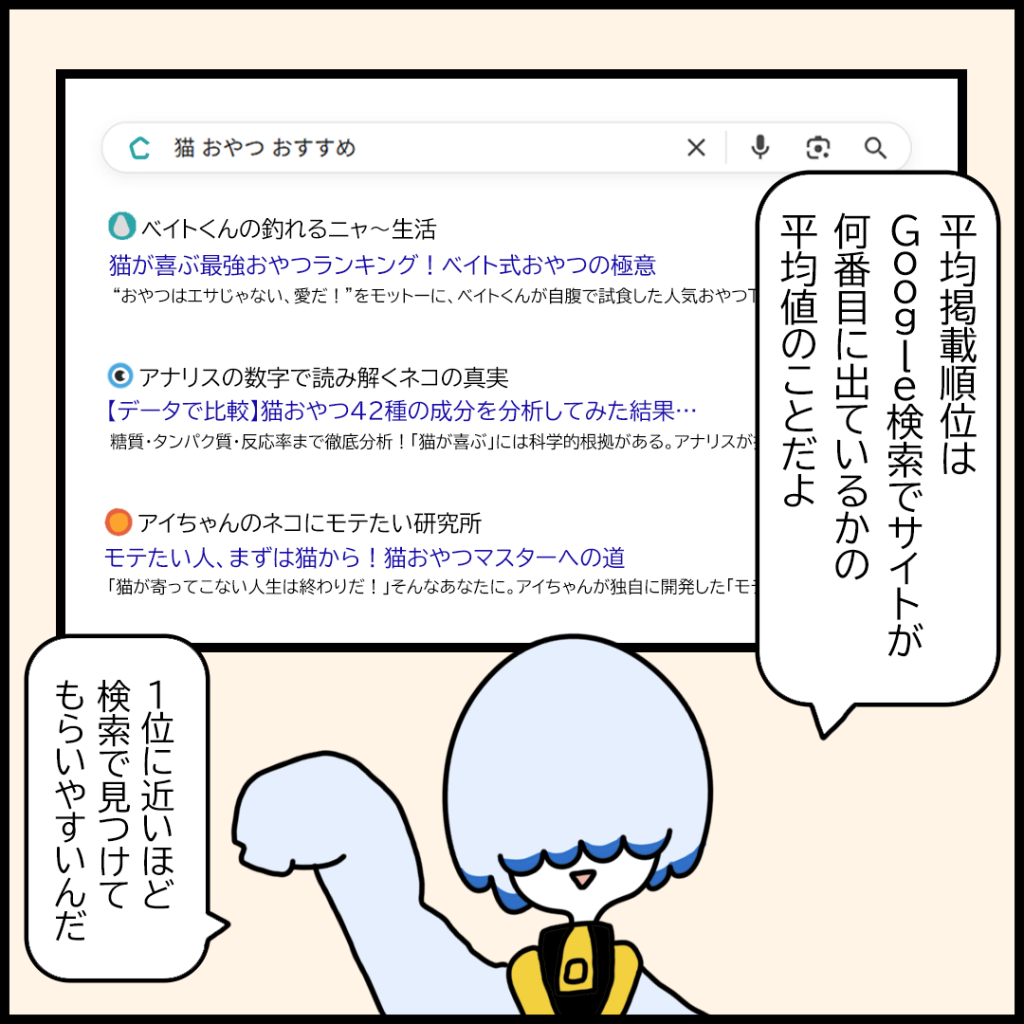

検索した時に出てくる掲載順位のことだよ

これが4つめの基本用語、「平均掲載順位」だね

この順位ってどうやって決まるの? クリックが多い順とか…?

ううん、もっと複雑だよ

数百以上の評価要素を総合的に計算して、自動的に決まるんだ

数百!?

ここでは説明しきれないから簡単にまとめると、

関連性=「お客さんの探しているものに合ってるか」

信頼性=「安心できるお店か」

体験の快適さ=「入りやすい店か」

っていうのを、Googleが評価しているんだよ

Googleすごい…そんなのを自動で計算しちゃうのね…

ここでクリック率の話に戻ると、検索結果1ページ目(特に1〜3位)でクリック率10%以上あればかなり良好とされるよ

なるほど! この順位とクリック率を見比べないといけないのね!

まあ、基本的にはそうだね。

あとは業種や検索キーワードの種類によって差が大きいから、そこも踏まえて考えないといけないんだ。

「今すぐ答えが欲しい系」検索(例:天気、駅名、時刻)はクリック率が低めで、

「商品・サービス探し系」検索(例:引っ越し業者 比較)はクリック率が高め、とかね

ほえ~、奥が深いんだね~

数字を見た後に色々考えなきゃいけないのか

そうだよ。これで大体の説明は終わったけど、理解できたかな?

うん! 二人のおかげでばっちりだよ!

サーチコンソールはお店について外から分かることを色々教えてくれて…

(幸子…)

幸子は“眺めるだけ”じゃ振り向いてくれないから、しっかり数字と向き合わなきゃダメだよ

そ、そうなんだ…私も幸子と仲良くなれるよう頑張るね

その調子だよ。頑張ってね!

アイちゃん、勉強順調だね! このままクエリスくんに色々教えてもらおうか

ぼくで良ければぜひ。皆にも幸子の魅力を知ってもらいたいし

わ、わぁーい! 嬉しいナァー! よろしくお願いしマース!

こうしてサーチコンソールについて順調に学び始めたアイちゃん。

ベイトくんもクエリスくんもとっても嬉しそうです。

次はどんなことをおしえてくれるのかな?

Googleサーチコンソールの基本

Webサイトの運営を始めたばかりの方にとって、自分のサイトがどのように検索エンジン上で表示され、どれくらいの人に見られているのかを知ることは大きな関心事です。SEO対策やコンテンツ改善の第一歩として、Googleサーチコンソールの活用は欠かせません。しかし、「表示回数」や「クリック数」、「クリック率」や「平均掲載順位」といった指標を見ても、実際にどう解釈し、どのように改善に活かせばよいのか迷うこともあるでしょう。この記事では、そうした疑問を持つ方のために、Googleサーチコンソールの基本的な指標の意味と、それらの数字から読み取れる改善ポイントについて、実務経験豊富な視点から丁寧に解説していきます。

表示回数とクリック数の違いを理解しよう

検索結果に表示された回数=表示回数の意味

Googleサーチコンソールでよく目にする「表示回数」という言葉は、あなたのWebページがGoogleの検索結果に表示された回数を意味しています。ただし、この「表示された」というのは、ユーザーが実際にページをクリックしたかどうかにかかわらず、検索結果の中にURLが出現した時点で1カウントされる仕組みです。たとえば、あるキーワードでGoogle検索を行い、あなたのページが10位に表示された場合、その時点で1回の表示回数が記録されます。仮にユーザーがそのページをクリックしなかったとしても、表示回数は加算されます。

この指標は、検索エンジン上でどれだけの露出があるかを測る手がかりとなります。特定のキーワードにおいて多くの表示回数があれば、そのキーワードで検索するユーザーが一定数存在することを示唆しています。つまり、検索需要のあるキーワードに対して、あなたのページがある程度認識されているということです。一方で、表示回数が極端に少ない場合は、そもそもそのキーワードでの検索自体が少ないか、あるいはあなたのページが検索順位の下位にあり、アルゴリズムによってほとんど表示されていない可能性もあります。

クリック数はユーザーの興味の度合いを示す

それに対して「クリック数」は、検索結果に表示されたあなたのページのリンクが、実際にユーザーによってクリックされた回数を指します。つまり、単なる表示とは異なり、ユーザーが興味を持って実際にページを訪れたことを意味します。検索結果上での露出が多くても、クリック数が伴っていない場合は、タイトルやディスクリプション(説明文)が魅力的でない、あるいは競合ページと比較して内容が劣っているといった課題が考えられます。

ここで重要なのは、表示回数とクリック数はセットで分析することで、ユーザーの検索心理をより深く読み解けるという点です。たとえば、あるページが1,000回表示されていても、クリック数がわずか10回であれば、クリック率は1%にとどまります。これは、検索者の興味を引きつける要素が不足していることを示しており、タイトルやメタディスクリプションの見直しが必要であることを示唆しています。このように、表示回数だけでは見えてこないユーザーの行動傾向を、クリック数の分析を通じて明らかにすることができるのです。

表示とクリックの関係性を理解するためのデータ例

| キーワード | 表示回数 | クリック数 | クリック率(CTR) |

|---|---|---|---|

| ホームページ 作り方 | 3,200 | 128 | 4.0% |

| SEO 初心者 | 1,150 | 46 | 4.0% |

| Google サーチコンソール 使い方 | 650 | 78 | 12.0% |

この表を見ると、検索ボリュームの高いキーワードほど表示回数が多くなる傾向がありますが、クリック率は必ずしも比例しません。特に「Google サーチコンソール 使い方」のように、表示回数は少ないものの高いクリック率を誇るケースでは、ニーズに合致したタイトルや説明文が功を奏していると考えられます。こうした分析を通じて、コンテンツごとにどのような改善策が有効かを見極めることが重要です。

クリック率と平均掲載順位が示す改善ポイント

クリック率(CTR)から読み解ける問題点とは

Googleサーチコンソールの中でも、特に改善ヒントを得やすい指標の一つが「クリック率」です。クリック率、つまりCTR(Click Through Rate)は、表示された回数に対して実際にクリックされた割合を示す数字です。たとえば、あるページが100回表示されて10回クリックされた場合、CTRは10%になります。数字が高いほど、検索結果の中でそのページが魅力的に映っていることを意味します。

しかし、CTRが低い場合には、いくつかの要因が考えられます。もっとも多いのが、検索結果画面での視認性が低いことです。これは、検索順位が低くページが下の方に表示されている場合に起こりやすい傾向ですが、仮に上位に表示されているにもかかわらずCTRが低い場合は、タイトルやメタディスクリプションがユーザーの検索意図に合っていないことが原因として挙げられます。つまり、検索ユーザーが期待する情報と、検索結果に表示されている内容がうまく噛み合っていないのです。

こうした場合には、まずタイトルの文言を見直すことが効果的です。たとえば、「完全初心者向け」や「2024年最新版」といった具体的なワードを加えることで、検索者の注目を集めることが可能になります。また、メタディスクリプションには、記事の概要だけでなく、具体的にどのような悩みを解決できるのかを明確に示すことで、クリックの動機づけにつながります。

平均掲載順位がもたらすインパクト

さらに重要なのが、「平均掲載順位」という指標です。これは、あなたのWebページが特定のキーワードで検索された際に、Googleの検索結果でどの位置に表示されたかの平均値を示しています。たとえば、あるページが1回目の検索では3位、2回目は7位、3回目は5位に表示された場合、その平均掲載順位は5.0となります。

この数値は非常に参考になるもので、検索上位に位置しているかどうかを客観的に把握することができます。一般的に、検索順位が1〜3位であればCTRは非常に高くなる傾向にあり、逆に10位を下回るとCTRは急激に低下します。したがって、平均掲載順位が5位以下であれば、さらなる上位表示を目指すことで、クリック数の増加が期待できます。

ただし、単に順位を上げることだけが目的になってはいけません。重要なのは、ユーザーの検索意図に即したコンテンツを提供し、検索エンジンがその価値を正しく評価できるようにすることです。そのためには、キーワードの自然な挿入、内部リンクの最適化、構造化データの活用といったSEOの基本原則を地道に積み重ねていく必要があります。

クリック率と平均掲載順位の相関関係を活用する

クリック率と平均掲載順位は、単体で見るよりも、セットで分析することで真価を発揮します。たとえば、あるページが平均掲載順位2.5にもかかわらず、CTRが3%程度しかない場合、これは明らかに改善の余地があるサインです。逆に、掲載順位が8位であってもCTRが10%を超えるようなケースでは、そのページの訴求力が非常に高いことを意味し、今後コンテンツ強化や外部リンクの獲得によってさらなる上位表示が狙える可能性があります。

このように、数値の背後にあるユーザーの行動心理を読み解くことが、Googleサーチコンソールを活用する上での最大のポイントです。単なるアクセス解析ツールとしてではなく、検索ユーザーのニーズを可視化する「マーケティングの羅針盤」として捉えることで、より効果的なコンテンツ戦略を立案することが可能になるでしょう。

WEBマーケターが教える初心者におすすめの分析ステップ

まずは「目的の明確化」と「KPIの設定」から始めましょう

データ分析を始める際に最も重要な第一歩は、「なぜ」分析するのかを明確にすることです。目的が曖昧なままでは、どの数字を見て、どう評価すればよいのか定まりません。例えば、ECサイトで売上を伸ばしたいという目標がある場合、「購入率を改善するために訪問者の動きや離脱点を分析する」といったように、具体的なKPIを設定することが必要です。KPI(重要業績評価指標)には、コンバージョン率、直帰率、滞在時間、ページビューなどがありますが、これらは目的に応じて適切に選定することが求められます。

経験豊富なマーケターは、この初期設定を非常に重視しています。なぜなら、目的とKPIが一致していないまま分析を進めても、得られる洞察が断片的になり、施策に反映させるのが難しくなるからです。たとえば、KPIを「PV数」とした場合、単にページが見られているという事実が分かるだけで、商品購入や問い合わせに繋がっているかどうかまでは見えてきません。ですから、目的とKPIの整合性を取ることが、分析全体の精度を大きく左右します。

Googleアナリティクスを活用してユーザー行動を可視化する

次のステップとして、ツールを使った具体的なデータの取得と可視化が挙げられます。多くの企業や個人が利用しているGoogleアナリティクスは、非常に多機能でありながら無料で使えるため、初学者にもおすすめです。まず注目したいのは、訪問者の流入経路やページごとの離脱率などです。これらを見ることで、どのチャネル(SNS、検索エンジン、広告など)からのアクセスが多いか、またどのページでユーザーがサイトを離れてしまっているかが分かります。

例えば、あるキャンペーン用のLP(ランディングページ)に流入したユーザーの直帰率が高い場合、そのページの構成や訴求がユーザーの期待と合っていない可能性が考えられます。こうした課題は、データを逐一確認し、仮説を立てながら改善を重ねることで解決に近づけます。ここでも大切なのは、ただ数字を見るだけでなく「なぜこのような動きになっているのか」を常に考える姿勢です。数字の裏にある「人の行動心理」を読み解くことが、分析の本質であると言えるでしょう。

セグメント機能を活用してターゲット層を深掘りする

Googleアナリティクスには「セグメント」という非常に有用な機能があります。これは、ユーザーを特定の条件で分類し、そのグループごとの行動データを比較分析できる機能です。例えば、「モバイルから訪れたユーザー」と「PCから訪れたユーザー」でセグメントを分けることで、デバイスによる行動の違いを明確にすることができます。モバイルユーザーの直帰率が高い場合、スマートフォンでの表示速度やUI設計に問題があるかもしれません。

また、新規訪問者とリピーターを比較することも効果的です。リピーターの方が滞在時間が長く、コンバージョンに至る率も高いのであれば、リピーター獲得のための施策を強化する価値があると判断できます。このように、セグメント機能を使うことで、全体平均では見えてこない“層別の特性”を把握することが可能になり、より精度の高い改善施策が見えてきます。

データの変化を時系列で追い、施策の効果を見極める

分析においては、単なる現時点の数値だけでなく、時系列での変化を見ることも非常に重要です。たとえば、Webサイトに新しいコンテンツを追加した後の1週間と、追加前の1週間を比較することで、その施策がどれほど効果を発揮したかが判断できます。また、広告の出稿やSNSキャンペーンなど、実施した施策ごとにタイムラインを引き、数値の推移を追うことで、どの施策が成果に繋がっているかを特定しやすくなります。

下記の表は、あるECサイトにおいて、新しい商品ページを公開した週を含む4週間のコンバージョン率の推移を示したものです。このように表形式で記録を残しておくことで、変化を視覚的に把握しやすくなります。

| 週 | 訪問者数 | コンバージョン数 | コンバージョン率(%) | 主な施策 |

|---|---|---|---|---|

| 第1週 | 12,500 | 250 | 2.0% | 通常運営 |

| 第2週 | 13,200 | 280 | 2.1% | SNS投稿強化 |

| 第3週 | 14,000 | 360 | 2.6% | 新商品ページ公開 |

| 第4週 | 14,500 | 370 | 2.6% | 広告出稿継続 |

表からも分かるように、新しい商品ページを公開した第3週に明らかなコンバージョン率の上昇が見られます。このような傾向を把握することで、どの施策に継続的な投資をすべきか、または改善すべきかを冷静に判断する材料になります。

ヒートマップでユーザーの「視線」と「動き」を読む

数値だけでは分からないユーザーの心理を探るには、ヒートマップツールの活用も非常に効果的です。ヒートマップとは、ページ上でどこが多くクリックされたか、どこまでスクロールされたかを色で可視化するツールです。ページ上部に集中して閲覧されている場合は、重要な情報を下部ではなく上部に配置すべきだという示唆が得られます。

また、クリックの集中が意図しない場所にある場合、ユーザーが混乱している可能性もあります。その場合は、ボタンの位置やデザインを見直す必要があります。実際、あるキャンペーンページで「申し込みボタン」がスクロールしないと表示されない位置にあったため、ヒートマップを見て改善した結果、CV率が1.5倍に上がったという事例もあります。このように、視覚的なツールをデータ分析に組み合わせることで、ユーザー体験の質を高める具体的な手がかりを得ることが可能です。

分析結果を「改善施策」に落とし込む思考法

得られた分析結果は、それ自体がゴールではありません。データを施策に結びつけ、実際に改善しなければ意味がありません。ここで重要なのは、「仮説→実行→検証→改善」というPDCAサイクルを意識することです。たとえば、あるページの直帰率が高いというデータから、「ファーストビューの訴求が弱いのでは」という仮説を立てたとします。そこで見出しやビジュアルの配置を変えてみる。そして、その結果を再びデータで検証する。こうした一連の流れを繰り返すことで、徐々に成果を積み重ねていくことができます。

経験を積んだマーケターほど、このサイクルを日常的に実践しています。時には、分析結果が思ったような成果に結びつかないこともあります。しかし、その中にこそ新たな発見が潜んでいることも多く、失敗を恐れずに試行錯誤を重ねる姿勢が、長期的な成長に繋がるのです。

分析の「精度」は継続によって磨かれる

分析スキルは、一朝一夕で身につくものではありません。最初は数字の意味が分からず、戸惑うこともあるでしょう。しかし、毎日少しずつデータに触れ、仮説を立てては検証するという作業を積み重ねていくことで、次第に「勘所」が養われていきます。データの中に潜む「人の気配」を感じ取れるようになれば、施策の立案もより的確になります。

重要なのは、完璧を求めすぎず、まずは「行動してみる」ことです。たとえ初めての分析がうまくいかなくても、それが次の改善に繋がる貴重なステップになります。日々の積み重ねが、次第に自信となり、やがては成果へと繋がっていく。その道のりを楽しみながら、着実に歩んでいくことが、成長への何よりの近道だと言えるでしょう。

監修者

- Cyvate株式会社 代表取締役

-

株式会社マクロミルに入社し、FMCG領域のデータ分析業務に従事。

その後トランスコスモスに転職。大手金融機関におけるWEBディレクション業務に従事。

その後、業務委託にて大手通信事業会社のDXコンサルティングに従事する。

Cyvate株式会社を設立し、累計100社以上のWEBマーケティング支援を行う。

最新の投稿

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」  Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」

Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」 Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」

Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」  Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

コメント