とはいっても、今はもう“平均ページ滞在時間”は廃止されて“平均エンゲージメント時間”になったんだけどね…

ぼくもそうだけど、「滞在時間」で聞き慣れている人が多いんじゃないかな?

平均エンゲージメント時間…? 前の話から考えると…「ちゃんと見ていた時間」ってことかな?

滞在時間はそこにいた時間ってことだよね

直帰率っていうのも聞いたことあるけど、似たような感じ?

お、その通りだよ!

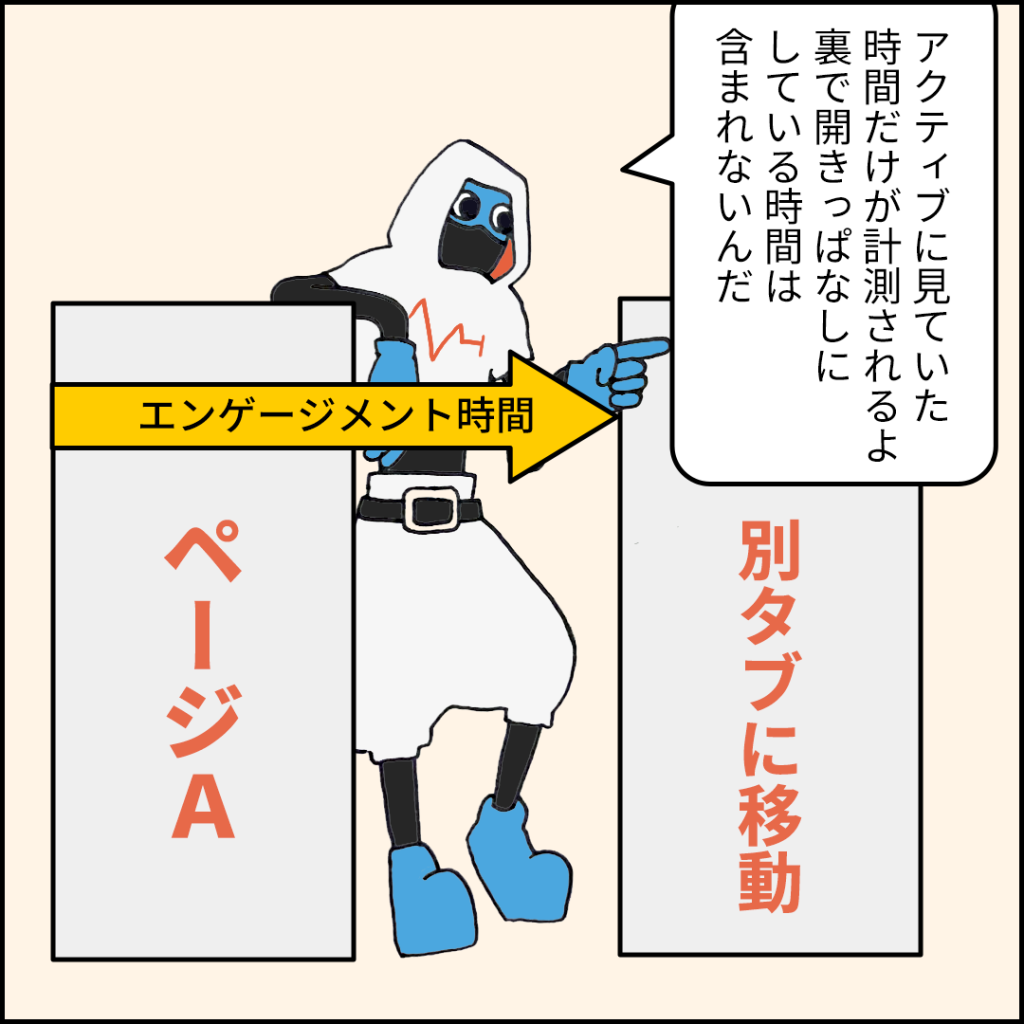

エンゲージメント時間は“ユーザーが画面をアクティブに表示していた時間”を指すんだ。

Googleアナリティクスでよく確認される基本データのひとつだよ

具体的にいうと、ページやアプリがフォアグラウンドで表示されている時間をカウントしているんだ

フォ、フォアグランド…?

作業しているアクティブなウィンドウやアプリケーションのことだよ

「バックグラウンドの逆」と言えば分かりやすいかな?

前の仕様…つまり“滞在時間”と呼ばれていた頃は、“ページを開いてから次の操作をするまでの時間”を測っていたんだ

でもこれだと、1ページだけ見て離脱した場合に“滞在時間0秒”と扱われてしまっていてね。

記事をしっかり読んでいても、数字上は『ゼロ』って出ちゃってたんだ

そんな「交際期間1日だったら交際人数にカウントしない」みたいなことが…?

それは例えとして合ってる…のかな…?

「ねぇ、アイツ付き合った内に入ると思う?w」「いやノーカンっしょw」

みたいな会話がアナリティクスの中で交わされていた…?

それは断じて「ない」と言えるよ

どちらも“実際は存在していたのに、数としてはゼロ扱いされる”って点は共通しているね

まぁ今は計測方法が変わったおかげで、以前よりも“ユーザーがどれだけ真剣に見ていたか”がわかりやすくなったんだよ

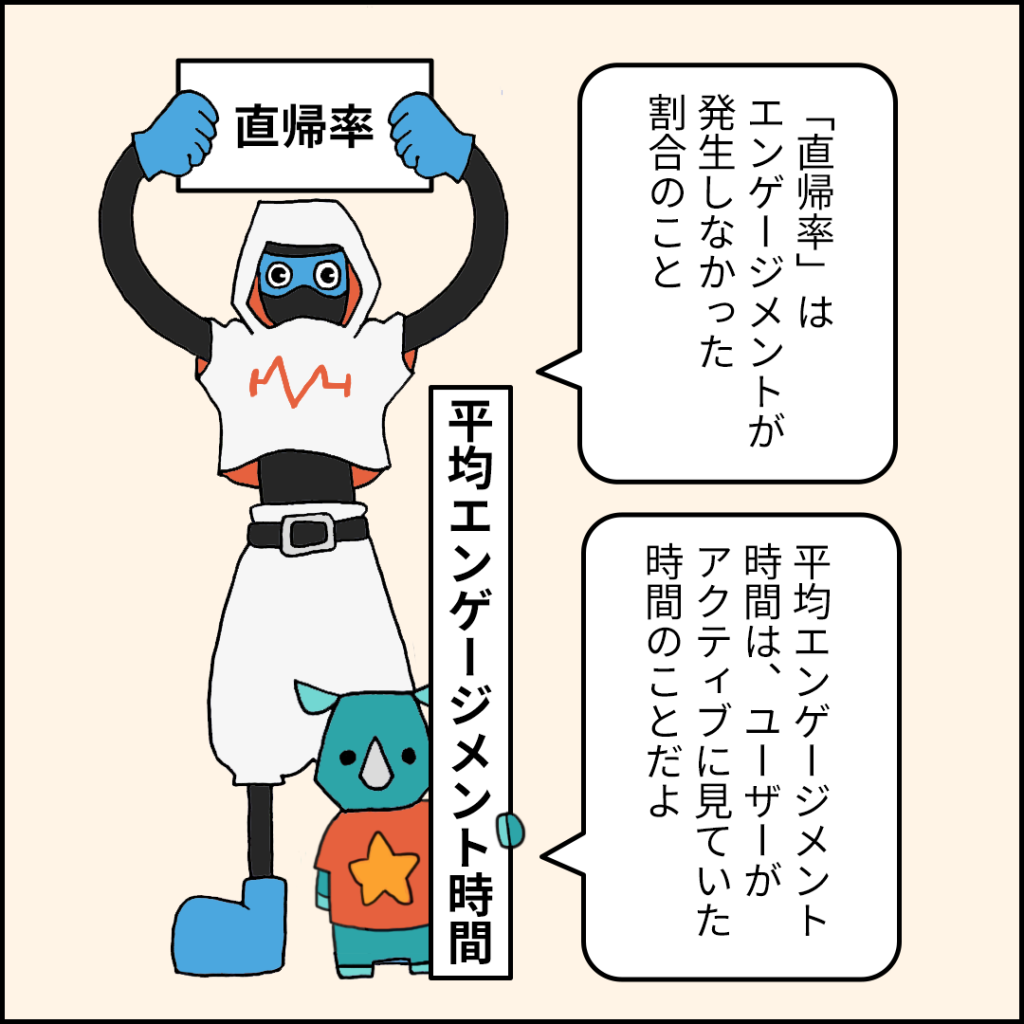

ちなみにアイちゃんがさっき言った「直帰率」は“エンゲージメントがないままサイトを離れた割合”のことだよ

エンゲージメント時間とは別の指標だけど、両方を組み合わせて分析するとユーザー行動をもっと立体的に理解できるんだ

たとえば『エンゲージメント時間が長いけど直帰率も高い』なら“記事は読まれているけど次のページに誘導できていない”とわかるし、

『時間が短く直帰率も高い』なら“内容が合わずすぐ離脱されている”と考えられるんだ

でも長くいたからって必ず集中してるわけじゃないよね?

カラオケで友達が歌ってる時、滞在時間は長いけど皆スマホいじってるみたいな…

なんか生々しいな! もっと盛り上げてあげてよ!

“エンゲージメント時間が長い=満足度が高いとは限らない”って意味では近いね

スクロールしているだけでも「アクティブ表示」扱いになるから、ちゃんと読んでいるとは限らないし、開いたまま放置して画面を見ているように見えるケースもあるからね…

だから実際の分析では直帰率やスクロール率、コンバージョン率なんかと組み合わせて見る必要があるんだ。

エンゲージメント時間だけで判断せず、複数の指標を合わせて考えるのが大事だよ

そっか。カラオケ終わった後に皆でご飯行ったり、「また行こうね~」なんて会話があったら満足してるって分かるもんね

例えは雑だけど…「複数の指標を見る」という意味では合ってるね…

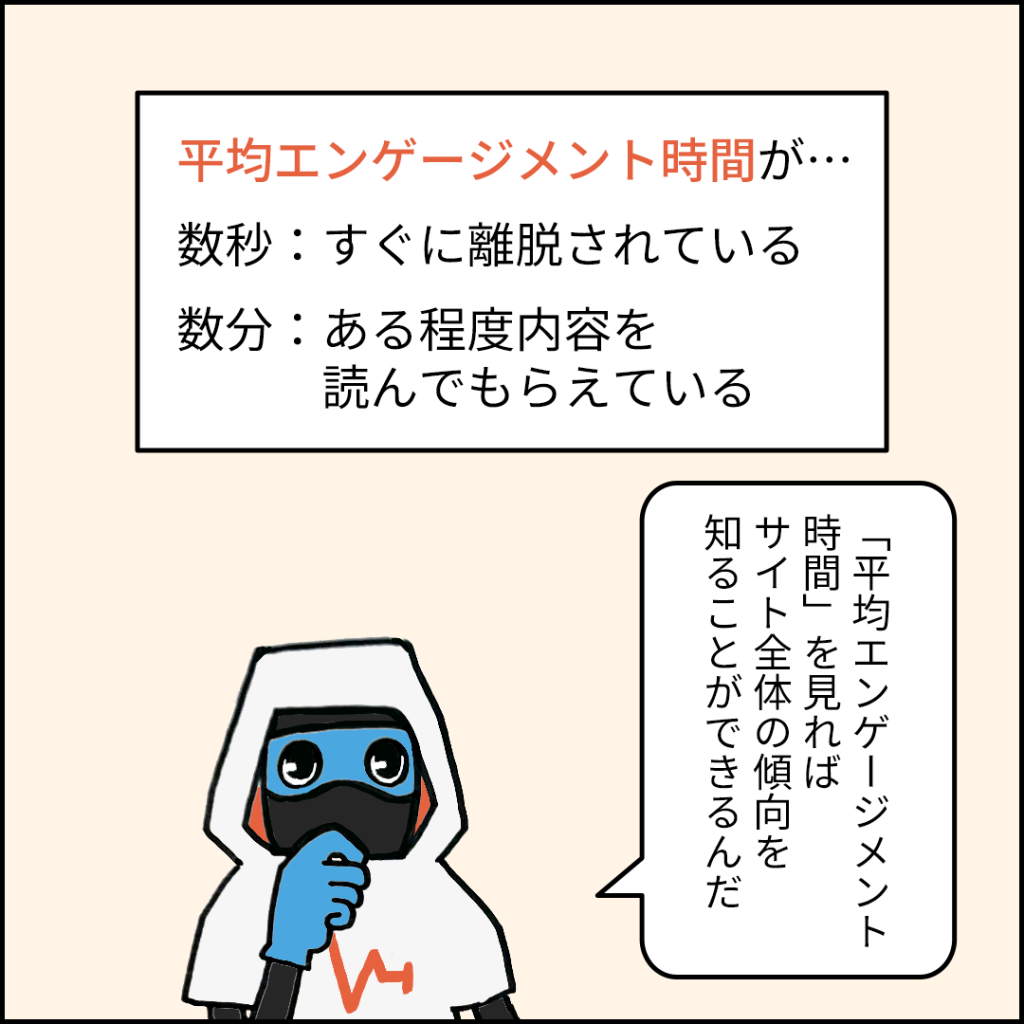

まあでも、エンゲージメント時間が厳密ではないとは言え、この平均値だけでも見えてくるものもあるよ

さらにSEOの観点からいうと、エンゲージメント時間は間接的に評価されやすいんだ

ユーザーがすぐ離脱するサイトは「満足度が低いページ」と見なされやすいし、逆に長く見られているページは「価値のある情報を提供している」と認識されやすいからね

へぇ~! SEOってことは…掲載順位にかかわってくるってことだよね?

エンゲージメント時間そのものがランキング要因ってわけじゃないけどね

でも、ユーザーが長く滞在するような“役立つページ”は、自然と検索順位も良くなりやすい傾向があるんだよ

ふむふむ、なるほど…とりあえず「エンゲージメント時間」が大事な数字ってことは分かったよ!

サイト運営には色んな分析や工夫が必要なんだね! また一つ賢くなっちゃった!

エンゲージメント時間は“ユーザーがどう感じていたか”を知るヒントになるからね

よく見ておくといいよ

色んな数字を正しく解釈して、改善に役立てていけるといいね

平均エンゲージメント時間を理解してWEBマーケティングを強化しよう

Webサイトのパフォーマンスを評価するうえで欠かせない指標のひとつが 平均エンゲージメント時間(Average engagement time) です。これは ブラウザのタブがアクティブで、ユーザーが実際に関与していた時間 を基に算出され、単なるアクセス数では捉えきれない“質”を可視化します。とくに GA4 では、エンゲージメントの概念を中心に指標設計が見直されており、平均エンゲージメント時間を正しく理解・活用することが成果を分ける重要ポイントです。本記事では、この指標の意味から GA4での確認方法、さらに 読み取り方や分析のコツ までを体系的に解説します。

平均エンゲージメント時間とは何か 初心者でもわかる基本知識

まず、平均エンゲージメント時間とは、Webページがブラウザで“フォーカス(前面表示)”になっているあいだ(アプリは前面表示)にユーザーがサイトやアプリを利用していた時間を平均した指標です。ページがブラウザで前面表示されている間に、ユーザーが実際にインタラクション(スクロール、クリックなど)を行っていた時間が計測されます。別タブに移動している時間や、単にタブを開いているだけで操作がない時間は含まれません。

従来よく使われた「平均セッション時間(UA)」と異なり、GA4ではエンゲージメントの概念を基準に時間を捉えます。関連指標として、「平均エンゲージメント時間」と「セッションあたりの平均エンゲージメント時間」の2種類があり、前者はユーザー単位、後者はセッション単位の平均です。

たとえば、あるブログ記事を5分間前面で読み進め、関連リンクをクリックした場合、その5分間はエンゲージメント時間に計上されます。一方、ページを開いたまま別タブへ移動して放置した時間は含まれません。

Googleアナリティクスで平均エンゲージメント時間を確認する手順

GA4での表示場所と用語のポイント

GA4(Google アナリティクス 4)では、指標とUIがUAから刷新されています。平均エンゲージメント時間(Average engagement time) はGA4の中心指標のひとつで、ページ(ブラウザがフォーカス)またはアプリ(前面表示)にある時間を基に算出されます。

エンゲージメント レポートでの確認

- GA4にログイン

- 左メニューで 「レポート」→「エンゲージメント」→「概要」 を開く

ここに「平均エンゲージメント時間」が表示されます(期間全体のユーザー数で割った平均で、グラフ上の点より長く見えることがあります)。

ページ(画面)単位で見る場合は、「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」 を開き、テーブルの列として「平均エンゲージメント時間」を確認します。

深掘り分析(探索)

より詳細な比較や自由なクロス分析は、「探索(Explorations)」 を使います。たとえば「流入元 × 平均エンゲージメント時間」やキャンペーン別の比較など、必要なディメンションを追加してレポートを設計できます。

平均エンゲージメント時間と直帰率の違いを正しく理解しよう

WEBサイトのパフォーマンスを評価する際、「平均エンゲージメント時間」と「直帰率」はしばしば混同されがちですが、両者は全く異なる指標です。直帰率は、非エンゲージメントセッションの割合を指します。エンゲージメント セッションとは「10秒超の滞在」or「キーイベント発火」or「2ページ以上閲覧」のいずれかを満たすセッション。一方で、平均エンゲージメント時間は、ユーザーがサイト内でどれだけアクティブに滞在していたかを示します。

たとえば、あるユーザーがブログ記事を5分間じっくり読んで満足し、他のページには遷移せずに離脱した場合でも、10秒以上滞在しているためエンゲージメントセッションとなり、直帰にはカウントされません。平均エンゲージメント時間は5分と評価されます。このように、1ページのみの閲覧でも滞在時間が十分にあれば、そのコンテンツがユーザーにとって価値あるものだったと判断できます。

逆に、直帰率が低くてもエンゲージメント時間が極端に短い場合は、ユーザーがページ遷移だけしていて中身を読んでいない、あるいは目的の情報が見つからなかったといった問題が考えられます。したがって、両者は補完的な関係にあり、セットで分析することで、より深いインサイトを得ることができるのです。

なぜ平均エンゲージメント時間がWEBマーケティングで重要なのか

WEBマーケティングにおける成功の鍵は、「量」ではなく「質」にあります。アクセス数をいくら増やしても、サイト内でのユーザーの関与が浅ければ、成果にはつながりにくいのが現実です。ここで重要になるのが、平均エンゲージメント時間という指標です。この数値が高いということは、ユーザーがコンテンツに強い関心を示し、時間をかけて読み込んでいることを意味します。

たとえば、同じ1,000件のアクセスでも、平均エンゲージメント時間が30秒のサイトと3分のサイトでは、後者のほうがユーザーとの関係性が深く、問い合わせや購入といった行動につながる可能性が高くなります。特にBtoB領域や高価格帯商品のランディングページでは、ユーザーの理解と納得を得るために十分な時間が必要であり、エンゲージメント時間が短い場合は、コンテンツの見直しや導線の改善が求められます。

また、広告運用においてもこの指標は有効です。同じ広告費をかけて集客した場合でも、平均エンゲージメント時間が長い流入元は「質の高いトラフィック」と評価できます。これにより、費用対効果の高いチャネルを特定し、予算配分を最適化することが可能になります。

数値の読み方と分析のコツ

絶対値よりも相対値の変化に注目する

平均エンゲージメント時間の分析においては、数値の「絶対的な高さ」よりも、「前月比」「前週比」などの相対的な変化に目を向けることが鍵となります。たとえば、あるキャンペーンを実施した週に平均エンゲージメント時間が10%向上したのであれば、その施策がユーザーの関与を促進した可能性が考えられます。

ページ単位での比較と改善のヒント

全体平均だけでなく、ページごとのエンゲージメント時間に注目することで、具体的な改善ポイントを発見できます。特に、同じカテゴリの記事であっても、平均エンゲージメント時間に大きな差がある場合は、構成や情報量、ビジュアルの使い方などに違いがあると推測できます。実際、多くのプロフェッショナルは、こうした差に注目してABテストやコンテンツリライトを実施し、数値改善を図っています。

エンゲージメント時間を数値で比較する際の参考表

| 平均エンゲージメント時間 | ユーザーの関心度 | 改善の必要性 |

|---|---|---|

| 1分未満 | 非常に低い | コンテンツ内容や導線の見直しが必須 |

| 1〜2分 | やや低い | ユーザーの興味を引く要素の追加を検討 |

| 2〜3分 | 平均的 | 部分的な改善で効果が見込める |

| 3分以上 | 高い | 現状を維持しつつ、さらなる強化を目指す |

このように、数値を単なるデータとしてではなく、「ユーザーの行動の裏にある心理状態の表れ」として捉える姿勢が、WEBマーケティングにおいては非常に重要です。経験豊富なマーケターほど、数字を読み解く力に長けており、そこから次の施策へと繋げる判断力を持ち合わせています。

エンゲージメント時間が短いページの改善ポイントとは

直帰率との相関関係を見極める

エンゲージメント時間が特に短いページを分析する際、まず注目すべきは直帰率との関係です。直帰率が高く、なおかつエンゲージメント時間が短いページは、ユーザーの関心が初期段階で離れてしまっている可能性が高いと考えられます。こうしたページでは、ファーストビューの構成や導入文の質が鍵となります。多くの訪問者はページを開いた瞬間に「読む価値があるか」を判断しており、印象の悪いデザインや長すぎるリード文は、滞在を拒む大きな要因になります。

コンテンツの意図とユーザーの目的のズレを修正する

もう一つの改善ポイントは、提供しているコンテンツの意図とユーザーの検索目的とのズレを修正することです。たとえば、SEOキーワードに沿って作成した記事が、実際には読者の求める情報と乖離している場合、訪問者はすぐにページを離れてしまいます。検索キーワードの意図を深く分析し、その意図に忠実な構成に見直すことが、エンゲージメント時間の改善につながります。特にコンテンツ制作の初期段階では、「読者がこのページで何を得たいのか」を明確にイメージすることが不可欠です。

読みやすさと構造の最適化

長文コンテンツでエンゲージメント時間が短い場合、読者の目線を意識した構造に改善することで効果が見込めます。段落が長すぎたり見出しが少なかったりすると、情報の全体像が掴みにくくなり、離脱の原因となります。HTML構造においても、適切な見出しタグ(h2、h3など)の使い分け、段落ごとの余白、強調表現の活用など、視認性を高める工夫が必要です。これにより、訪問者がストレスなく読み進められる環境を整えることができます。

コンテンツ別に見るエンゲージメント時間の傾向と対策

情報系コンテンツにおける瞬間的な離脱の傾向

情報提供を目的とした記事、たとえば「○○の使い方」や「△△とは何か」といったHow-to系コンテンツでは、ユーザーが必要な情報を一目で得られない場合、すぐに離脱する傾向があります。特に冒頭の導入が冗長であると、目的に合致しないと感じてしまい、エンゲージメント時間に悪影響を及ぼします。このようなコンテンツでは、結論を先に提示し、その後で詳細を補足する「逆三角形型」の構成が有効です。

読み物系コンテンツにおける滞在時間の確保

ストーリー性のある読み物系コンテンツ、たとえばインタビュー記事やコラムなどでは、エンゲージメント時間が長くなる傾向があります。ただし、その分、読者の興味を引き続ける工夫が問われます。中盤以降の展開が単調であったり、文体が一貫性を欠いたりすると、途中で読み飽きられてしまうことも。こうしたページでは、章立てのメリハリや視覚的な変化を持たせ、読者の集中力を維持させることがエンゲージメント時間の維持に直結します。

商品紹介ページにおける行動喚起のタイミング

商品紹介やサービス案内ページでは、エンゲージメント時間が短くてもコンバージョンが取れる場合がありますが、それでも滞在時間が長い方が信頼性を高める効果があります。特に比較検討を行うユーザーにとっては、詳細情報の網羅性が重要であり、FAQセクションやユーザーレビューなどを導入することで、ページ内での行動を促すことが可能です。また、CTA(Call To Action)の配置タイミングも重要で、訪問者の理解が深まった段階で自然に誘導できるような流れを設計することが望まれます。

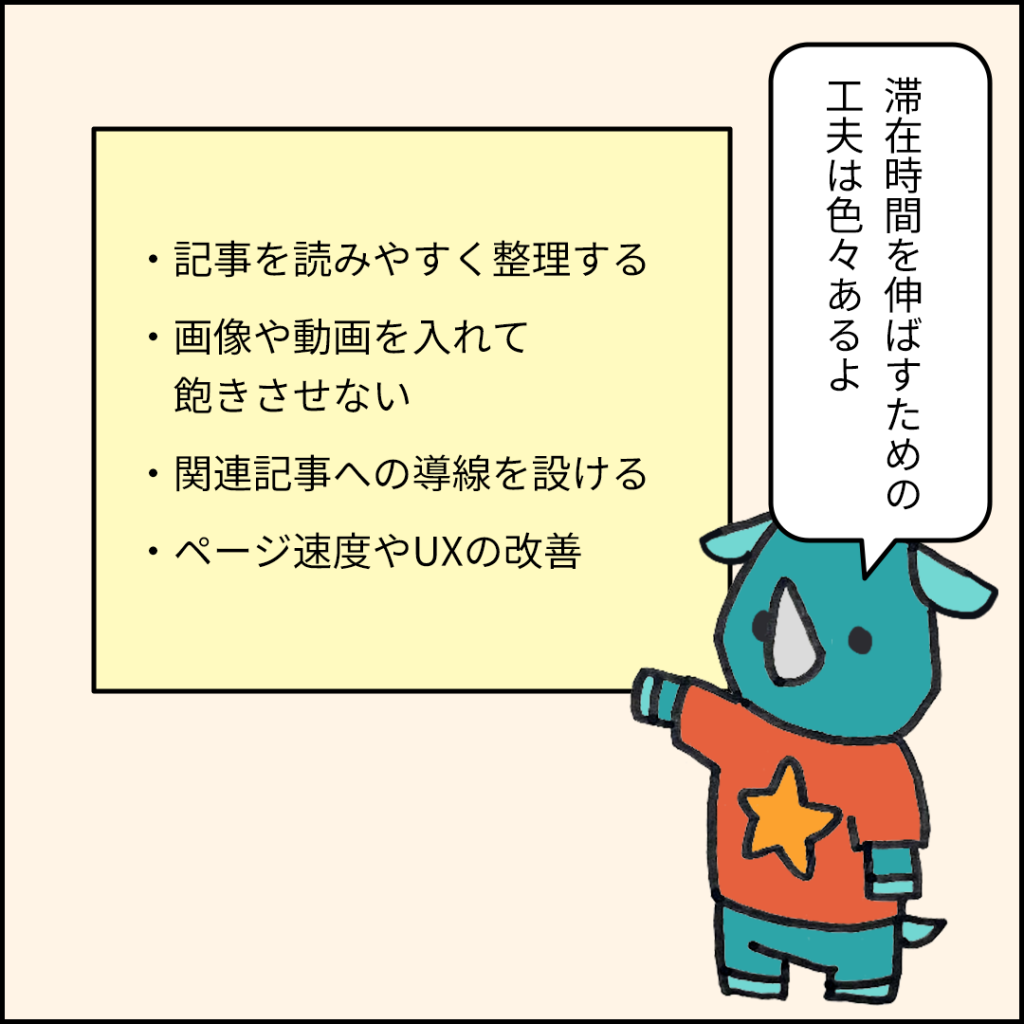

平均エンゲージメント時間を伸ばすための具体的な施策

ユーザー体験を意識した内部リンク設計

平均エンゲージメント時間を向上させるためには、単一ページでの滞在だけでなく、サイト全体を活用する工夫が必要です。その一つが内部リンクの最適化です。関連性の高い記事同士を自然な文脈で繋ぎ、訪問者が次のページに進みやすい導線を作ることで、サイト全体での滞在時間を延ばすことができます。特にカテゴリやタグを戦略的に設計し、関連性を強化することで、訪問者にとっての価値を最大化できます。

マルチメディア要素の活用による読み応えの向上

テキスト中心のページに画像や動画、インフォグラフィックなどの視覚要素を取り入れることで、読者の集中力を維持しやすくなります。特に、複雑な情報や手順を説明する場合は、図解や動画によって理解を促進し、エンゲージメント時間の延長に寄与します。ただし、メディア要素の挿入は適切なタイミングとコンテンツの流れを考慮する必要があります。乱用すると逆にページの読み込み速度が遅くなり、ユーザー離脱の原因になりかねません。

ページ速度とモバイル対応の最適化

どれほど内容が優れていても、ページの読み込みが遅ければ、訪問者はすぐに戻ってしまいます。特にモバイルユーザーの割合が高まる中、モバイル表示に最適化されたページ構成と軽量化された画像・スクリプトの導入は不可欠です。エンゲージメント時間を向上させるには、ユーザーがストレスなくページを閲覧できる環境づくりが前提となります。

ページ速度とエンゲージメント時間の関係

| ページ読み込み速度 | 平均エンゲージメント時間 | 傾向 |

|---|---|---|

| 1秒以下 | 平均3分以上 | 高い滞在率と低い直帰率 |

| 1〜3秒 | 平均2分前後 | コンテンツ次第で改善可能 |

| 3秒以上 | 平均1分未満 | 離脱率が急増しやすい |

このように、ページ速度はエンゲージメント時間に直結しており、技術的な最適化もコンテンツ戦略と並行して進める必要があります。

初心者が陥りやすい分析の落とし穴とその回避法

数値の表層だけを見て判断する危険性

エンゲージメント時間は非常に有用な指標ですが、それ単独での判断は誤解を招く恐れがあります。たとえば、あるページでエンゲージメント時間が長かったとしても、それが本当に「熱心に読み込まれている」のか、それとも「ページ内を迷っている」のかを見極める視点が必要です。GA4では、スクロール深度やクリック率など他の行動指標と組み合わせて分析することで、より正確なインサイトが得られます。

平均値に惑わされず、セグメントごとの違いを見る

全体の平均エンゲージメント時間が高いからといって、すべてのページが同様の成果を上げているとは限りません。特にコンテンツの種類や流入元によって、ユーザーの行動パターンは大きく異なります。スマートフォンとPCで閲覧された場合の滞在時間の違いや、新規ユーザーとリピーターの傾向など、セグメントごとの分析を行うことで、より具体的な改善策を導き出すことが可能です。

ツールの仕様を理解せずに使うことによる誤解

エンゲージメント時間を測定する際に使用するツールの仕様を正しく理解しないまま運用を始めると、分析自体が誤った方向に進むことがあります。たとえば、旧バージョンのユニバーサルアナリティクス(UA)では離脱ページの滞在時間が0秒とカウントされる仕様がありましたが、GA4ではイベントベースの計測により、離脱ページでも滞在時間が正確に記録されます。ただし、ツールの仕様や計測の仕組みを正しく理解しないまま運用すると、分析が誤った方向に進むことがあります。常にツールの仕組みや仕様変更に目を配り、数値の裏にある意味を読み取る力が求められます。

このように、分析には常に「なぜこの数値になっているのか」という問いを持つ姿勢が重要です。データをただ眺めるのではなく、ユーザーの行動背景を想像しながら読み解くことで、はじめて実践的な改善に繋がる分析が可能となります。

監修者

- Cyvate株式会社 代表取締役

-

株式会社マクロミルに入社し、FMCG領域のデータ分析業務に従事。

その後トランスコスモスに転職。大手金融機関におけるWEBディレクション業務に従事。

その後、業務委託にて大手通信事業会社のDXコンサルティングに従事する。

Cyvate株式会社を設立し、累計100社以上のWEBマーケティング支援を行う。

最新の投稿

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」  Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」

Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」 Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」

Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」  Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

コメント