エンゲージメントって聞いたことある!

SNSでも時々見かける言葉だよね

でも、「サイトに来た人」って…? アクセス数と何が違うの?

なるほど! ただお店に入っただけじゃなくて、ちゃんとお店の中を見て商品に触ったり、買い物をしてくれたかどうかを見てるんだね!

それにしてもどうしてネギをそんなに真剣に…?

もちろん新鮮なネギを買いたいからだよ!

ポイントは白と緑のコントラスト! 色の境目がはっきりしてる方が新鮮なんだよ!

ちなみにキュウリは太さが均一なものが良くて、ニンジンは…

ああごめん、そこはそんなに深堀りしなくて大丈夫だよ…

だけど良い例だよね

それだけ真剣に野菜を見てる人は、買うつもりでいるってことだから

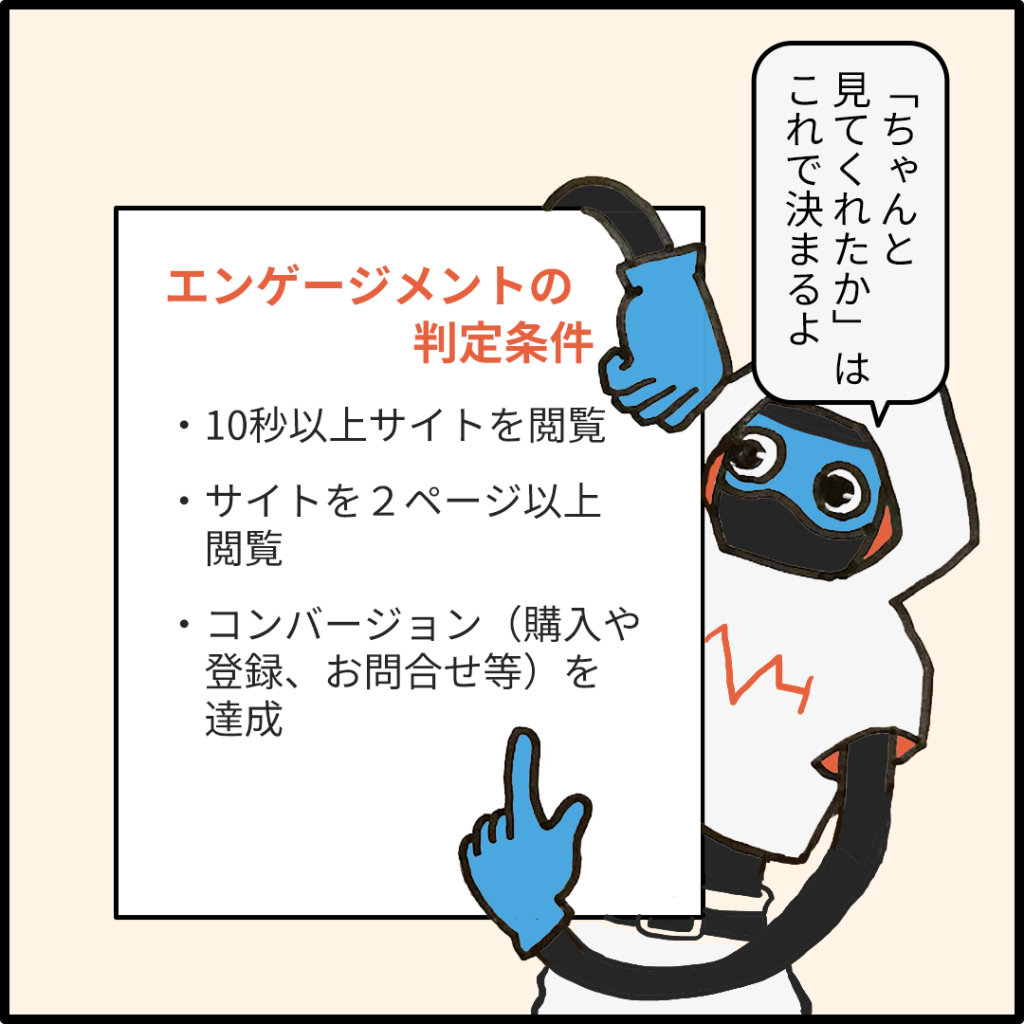

でもお店だと分かりやすいけど、サイトだとどうやって見分けるの?

クリックしたかどうか?

じゃあ、それ以外の人はアクセス数にはカウントされるけど、エンゲージメントにはカウントされないってことだね

そのとおり。エンゲージメント率は、アクセス数よりも“どれだけ有効な訪問だったか”を判断するのに役立つんだ

お店に入った人がみんな買い物してるわけじゃないもんね

“駐車券の割引だけ受けて帰る人”とか“無料の水だけもらって帰る人”とかいるし…

そういうのは買い物客向けのサービスがほとんどだから、モラル的にはあんまりよくないけどね。ただのサイト訪問と違って…

このエンゲージメント率が高いほどいいってことだよね

基本的にはそうだね

「ユーザーがちゃんと見てくれている」ってことだから良い傾向といえるよ

でも、一概に高ければいいとは限らないんだ

えっ、そうなの!?

例えば「情報を探して迷って長く滞在している」場合もあるから、必ずしも満足しているとは限りらないからね

そのあたりは業種やページの目的によって基準が違ってくるよ

ECサイトの商品ページなら「購入に至ったか」が最重要。

ブログ記事なら「最後まで読まれたか」が大事。

問い合わせフォームなら「短時間で入力完了」する方が良いこともある。

ええっ、数字を見るだけじゃなくて分析が必要なのね…なんだか難しそう…

まぁ大丈夫。初心者ならまずは“エンゲージメント率を上げる”ことを目標にすればいいと思うよ

ユーザーが長く滞在したり別のページへ移動したりすれば、自然と数値も上がっていくからね

タイトル詐欺だとエンゲージメント率はどんどん下がっちゃうってことだよね

クリックさせたもの勝ち!と思ってた…

エンゲージメント率が低いと、ユーザー満足度が下がって検索結果の掲載順位も落ちやすくなるんだ

ページの中身も充実していることが大切だよ

しかも検索結果のクリック率や流入数と合わせて分析すれば、“訪問した人がその後どんな体験をしたか”まで把握できるのがGA4の強みなんだ

すごい!これなら数字を見るのも楽しくなりそう!

私もデータ分析に一歩近づけたかも!

平均エンゲージメント時間とは何か初心者でも分かるGoogleアナリティクスの活用法

ウェブサイトの効果を測定する上で、訪問者がどれだけ関心を持ってコンテンツに触れているかを知ることは非常に重要です。その指標の一つとして注目されているのが「平均エンゲージメント時間」です。本記事では、ウェブマーケティングに不慣れな方でも理解しやすいように、この平均エンゲージメント時間の意味や、Googleアナリティクス(特にGA4)での確認方法について丁寧に解説します。また、10年以上の実務経験に基づいた視点から、数字の裏にあるユーザー行動の解釈や、マーケティング戦略に活かすための実践的な考察も盛り込んでいきます。

平均エンゲージメント時間とは何かを初心者向けに分かりやすく解説

まず、「平均エンゲージメント時間」という言葉を聞いたとき、多くの方が「訪問者がサイトに滞在していた時間の平均かな?」と想像されるかもしれません。確かに似ている概念ではありますが、Googleアナリティクスにおいての定義はもう少し細かく設定されています。

GoogleアナリティクスのGA4の「エンゲージメント時間」は、サイト(またはアプリの画面)がフォアグラウンド(ブラウザがアクティブ)にあり、計測が継続している時間を集計したものです。ユーザーが「実際に見ているか」を直接判定するわけではありませんが、画面がアクティブで放置されていない状態の時間を近似的に捉えます。別タブへ移動してブラウザが非アクティブの間は原則カウントされません。 ただし計測の仕組み上、短い遅延や実装状況によりごく僅かな誤差が生じることはあります。

このような測定方法により、従来の「セッション時間」や「ページ滞在時間」と比べて、より実態に即したユーザーの関与度を把握できるようになっています。つまり、平均エンゲージメント時間は、ユーザーの関与度合いを近似的に把握するための指標です。実際の注視や理解度を直接測るものではない点に留意しましょう。

なぜ単なる滞在時間では不十分なのか

従来の測定手法では、ユーザーがページを開いてすぐに離れてしまった場合や、ページを開いたまま放置した場合も滞在時間にカウントされていました。そのため、実際の関心度合いや行動との乖離が生じやすく、正確なユーザーインサイトを得るのが難しいという課題がありました。

一方、GA4のエンゲージメント時間では、ユーザーが画面をアクティブにしている時間のみが対象となるため、より信頼性の高いデータとして活用できます。たとえば、記事を最後まで読んだユーザーと、途中で離脱したユーザーとを明確に区別できるため、コンテンツの質や導線の見直しに直結する分析が可能になります。

なぜ平均エンゲージメント時間がマーケティングに重要なのか

マーケティングの目的は、単に多くのユーザーを集めることではなく、集まったユーザーに対して価値ある体験を提供し、ビジネス成果に結びつけることにあります。そのためには、ユーザーがどれだけサイト上で価値を感じ、行動を起こしたかを測る必要があります。

平均エンゲージメント時間は、まさにその「価値ある体験」の度合いを示す指標といえます。例えば、同じ訪問数を持つ2つのページがあるとして、一方が平均5秒、もう一方が平均2分のエンゲージメント時間を持っているとすれば、後者の方がユーザーにとって魅力的なコンテンツである可能性が高いです。

このように、エンゲージメント時間は、単なる数値ではなく、ユーザーとの「対話の深さ」を示しているのです。記事がしっかりと読まれているか、動画が最後まで視聴されているか、CTA(Call To Action)が機能しているかといった、具体的なマーケティング施策の効果検証に役立ちます。

コンバージョンとの関係性

実務経験の中でも、相関が見られるケースは多い一方で、因果は状況依存です。長時間でもCVに結びつかないページや、短時間でもCVするページ(例:指名検索の申込ページ)もあるため、文脈別に検証が必要です。特にBtoB商材や高単価商品の場合、ユーザーは情報収集に時間をかけるため、長時間のエンゲージメントがあるページは購入意欲の高さを示していることが多いです。

逆に、エンゲージメント時間が極端に短いページは、コンテンツの質や導線に問題がある可能性があります。このようなページは、改善の優先度が高く、A/BテストやUI/UXの見直しを通じて、ユーザーの関心を引きつける工夫が求められます。

Googleアナリティクスで平均エンゲージメント時間を確認する方法

Googleアナリティクス(GA4)では、平均エンゲージメント時間を確認するための専用の指標があらかじめ用意されています。これにより、標準のGA4実装(gtag または GTM)と「拡張計測」が有効であれば、平均エンゲージメント時間は自動で集計されます。SPA構成や計測除外設定など実装条件によっては追加調整が必要です。

GA4インターフェースでの確認手順

具体的には、GA4の管理画面にログインした後、「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」で、「平均エンゲージメント時間」や「平均エンゲージメント時間(セッションあたり)」を確認できます。どちらの平均(ユーザー基準か、セッション基準か)を見ているかを意識して比較しましょう。ここでは、ページごとのパフォーマンスを比較しながら、どのコンテンツがユーザーの関心を引いているかが一目で把握できます。

さらに、「探索レポート」機能を活用すれば、より自由度の高いカスタマイズが可能です。たとえば、特定の流入元やデバイス別にエンゲージメント時間を分析することで、ユーザー属性ごとの傾向を掴むことができます。

| ページタイトル | 平均エンゲージメント時間 | ユーザー数 | コンバージョン率 |

|---|---|---|---|

| トップページ | 1分30秒 | 1,200 | 2.3% |

| 商品紹介ページ | 3分15秒 | 850 | 5.7% |

| ブログ記事A | 2分40秒 | 500 | 1.1% |

上記のような表をもとに分析を行えば、どのページがユーザーの関心を集め、どのページで離脱が多いのかが明確になります。時間だけでなく、ユーザー数やコンバージョンとの関係性も併せて分析することが、成果に直結する改善への第一歩です。

旧バージョンからGA4への変更で何が変わったかを理解する

Googleアナリティクスは、旧バージョンであるユニバーサルアナリティクス(UA)からGA4へと大きく進化を遂げました。その中でも特に大きな変化の一つが、計測モデルの変更です。UAではセッションベースの計測が中心でしたが、GA4ではイベントベースの計測へと移行されています。

この変更により、より細かく柔軟なユーザー行動の追跡が可能となりました。エンゲージメント時間もその恩恵を受けており、従来よりも正確な数値が得られるようになっています。また、GA4では「エンゲージメントのあるセッション」や「エンゲージメント率」など、新たな指標も導入され、ユーザーの関心度を多角的に捉えることができます。

計測の粒度と精度の向上

UAでは2つ目のヒット(例:次ページビュー)がないと最終ヒットの滞在時間が算出できず、結果的に0秒になる仕様でした。GA4ではイベント計測により1ページ内の関与も一定程度可視化されます。これは、2つ目のページビューがないと滞在時間を計測できない仕様によるもので、正確なユーザー行動の把握を妨げていました。

一方、GA4では「scroll」「click」「video_start」などのイベントがトリガーとして設定されているため、1ページのみの閲覧でも実際のエンゲージメントが記録されるようになりました。これにより、一見「直帰」に見える訪問でも、実際にはしっかりとコンテンツを読んでいたということがデータとして可視化されるようになったのです。

エンゲージメント時間と直帰率の違いと関係性

エンゲージメント時間と混同されがちな指標に「直帰率」があります。GA4の直帰率は「エンゲージメントのないセッションの割合」を指します(10秒未満・CVなし・2ページ未満など)。UA時代の「1ページのみ閲覧=直帰」という定義とは異なるため、GA4では直帰率の解釈が変わっています。これに対して、エンゲージメント時間は、ユーザーがそのページ内でどれだけ積極的に関与したかを示しており、同じ「1ページ閲覧」という行動でも、評価の意味合いが大きく異なります。

たとえば、ブログ記事を1本だけ読んでサイトを離れたユーザーがいたとしても、その記事を5分間しっかり読んでいた場合、エンゲージメント時間としては高評価になりますが、直帰率としては「直帰」としてカウントされます。つまり、直帰率だけでは判断できないユーザーの関与度を、エンゲージメント時間が補完してくれるのです。

両指標を組み合わせた分析の重要性

実際の分析では、直帰率とエンゲージメント時間を組み合わせて見ることで、より正確なユーザー理解が可能になります。高直帰率かつ低エンゲージメント時間のページは、改善が急務といえるでしょう。一方で、高直帰率でもエンゲージメント時間が長い場合は、ユーザーがそのページだけで十分な情報を得ている可能性が高く、直帰=ネガティブと一概には言えません。

このように、エンゲージメント時間は直帰率の解釈を補足し、より深いインサイトを導き出すための鍵となります。マーケティング施策においては、両指標をバランスよく活用することが求められます。

平均エンゲージメント時間を改善するためのコンテンツ戦略

ユーザーの「滞在理由」を創出する情報設計

エンゲージメント時間を伸ばすためには、ユーザーがページに滞在する明確な理由を提供しなければなりません。ただ漠然と情報を並べるのではなく、ユーザーの検索意図に合致したコンテンツ構成にすることが鍵です。たとえば、製品紹介ページであれば、機能の羅列ではなく、使い方・導入のメリット・導入事例などを順序立てて紹介することで、読者の関心を段階的に引き上げることができます。

実務では、ファーストビューに視覚的なキャッチや要点を盛り込み、中盤以降で深掘りした解説を加えることで、ページ離脱を防ぎながら自然と読み進めてもらう導線を設計します。これは単なるUXデザインの話ではなく、マーケティング戦略の一部として捉えることが重要です。

「情報の深さ」と「物語性」の両立

検索ユーザーの多くは、課題解決のために情報を探しています。そのため、表面的な説明ではなく、実体験や失敗談、改善のプロセスなどを組み込んだ物語性のあるコンテンツが求められます。たとえば、SEO対策をテーマにした記事であれば、実際にどのような施策を行い、どのように順位が上昇したのかというストーリーを交えて記述すると、読者は自身の状況と重ね合わせやすくなります。

情報の深さと物語性を両立させることは決して容易ではありませんが、10年以上のキャリアを持つウェブ戦略の現場では、常にこの両立が意識されています。単なるノウハウ紹介ではなく、ユーザーの感情に訴えかける構成を意識することで、結果的にスクロール率や読了率が上がり、エンゲージメント時間の向上につながります。

ウェブマーケターが実践している分析と改善のプロセス

エンゲージメント時間の測定指標と使い方

エンゲージメント時間はGoogle Analytics 4(GA4)において「平均エンゲージメント時間」として計測されますが、その指標だけを見て判断するのは不十分です。実務では、該当ページのスクロール率やクリック率、離脱ポイントなどの補足データを合わせて確認し、どの部分でユーザーの関心が途切れているのかを定量的に分析します。

たとえば、記事の冒頭で離脱が多い場合は、導入文が検索意図と合致していない可能性があります。一方、中盤で離脱が集中している場合は、情報の展開に問題があるか、読者の知識レベルに合っていないことが考えられます。経験豊富なマーケターはこれらの指標を組み合わせて、改善の方向性を見極めています。

仮説と検証による改善サイクルの確立

エンゲージメント時間の改善には、常に「仮説→実施→検証→改善」というループを回し続ける姿勢が求められます。たとえば、導入文を変更したことでスクロール率が上がった場合、それが一時的な傾向なのか、他の記事でも再現できるのかを確認する必要があります。

このプロセスで重要なのは、「なぜその変更を行うのか」という仮説の精度です。経験に裏打ちされた仮説は、改善の成功率を大きく左右します。反対に、感覚的な修正を繰り返してしまうと、効果検証が曖昧になり、改善の方向性を見失ってしまいます。分析と改善の連続性を担保するためにも、データに基づいた仮説設計が不可欠なのです。

業界別に見る平均エンゲージメント時間の目安と比較

業種ごとのユーザー行動の違い

エンゲージメント時間は業界ごとに大きく異なります。たとえば、BtoBのITソリューション系サイトでは、導入検討のために細かい情報をじっくり読む傾向があり、平均エンゲージメント時間が3分を超えることも珍しくありません。一方、飲食業や小売業のサイトでは、写真や営業時間などの情報を短時間で確認するユーザーが多く、1分未満での離脱が一般的です。

下記の表は一般的な参考値の一例です。コンテンツ構成・導線・流入経路で大きく変動するため、自社データでのベンチマーク設定が必須です。もちろんこれは一例であり、コンテンツの質や構成によって大きく変動することを念頭に置く必要があります。

| 業種 | 平均エンゲージメント時間 | 傾向と特徴 |

|---|---|---|

| IT・SaaS | 3分〜4分 | 詳細な資料や導入事例が重視される |

| 飲食業 | 30秒〜1分 | 画像と基本情報の素早い確認 |

| ECサイト | 1.5分〜2.5分 | 商品説明・レビュー閲覧に時間をかける |

| 教育・資格 | 2分〜3分 | 比較検討とカリキュラム内容の確認が中心 |

| 医療・ヘルスケア | 1分〜2分 | 症状や治療法に関する情報収集が目的 |

こうした業界ごとの特性を理解し、自社サイトのエンゲージメント時間がどの位置にあるのかを客観的に把握することが重要です。業界平均と比較することで、改善の余地があるか否かを判断しやすくなり、目標設定にも具体性が生まれます。

初心者が最初に取り組むべきエンゲージメント向上の施策とは

導入文の設計に注力する

コンテンツの第一印象を決定づけるのが導入文です。ここで読者の関心をつかめなければ、どれだけ良質な情報を後半に用意していても読まれません。特に検索から流入するユーザーは、最初の数行で「読む価値があるか」を判断します。

そのため、導入文では読者の課題を明確に言語化し、「この記事を読めばどのようなことがわかるのか」というベネフィットを提示する必要があります。経験則としては、問いかけや共感の一文から入り、続いて問題提起、そして解決への予告という流れが効果的です。

見出しと構成で読みやすさを演出する

ページ内の構成もまた、エンゲージメント時間に大きく影響します。長文コンテンツであっても、見出しで明確に情報を区切り、読者が「自分の欲しい情報はどこか」をすぐに把握できるようにすると、ページ離脱が減少します。

特に初心者の場合、自分の主張や伝えたい情報を優先してしまいがちですが、重要なのは読者の視点に立つことです。情報を羅列するのではなく、問題解決のプロセスを段階的に提示する構成にすることで、読者は安心して読み進めることができます。

モバイルファーストの視点から改善する

近年では、ほとんどのユーザーがスマートフォンからアクセスしています。したがって、モバイルでの表示速度や改行のバランス、フォントサイズの最適化など、細かいUX改善がエンゲージメント向上に直結します。

特に初心者にとっては、コンテンツの質にばかり目が行きがちですが、テキストの読みやすさや視覚的な疲れに配慮することも同じくらい重要です。表示スピードが遅いだけで、せっかくの内容が読まれずに離脱されてしまうケースも多く見られます。

実務の現場でも、まずはモバイルでの表示確認を行い、ユーザーがどのようにスクロールしているかをヒートマップなどで確認することが基本となっています。こうした視点を持つことで、初心者でも確実にエンゲージメント時間を向上させることができるのです。

監修者

- Cyvate株式会社 代表取締役

-

株式会社マクロミルに入社し、FMCG領域のデータ分析業務に従事。

その後トランスコスモスに転職。大手金融機関におけるWEBディレクション業務に従事。

その後、業務委託にて大手通信事業会社のDXコンサルティングに従事する。

Cyvate株式会社を設立し、累計100社以上のWEBマーケティング支援を行う。

最新の投稿

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」

Googleサーチコンソール2025年10月10日番外編6 ロングテールキーワードって何??│初心者でも理解できるようGoogleサーチコンソールを徹底解説「ロングテールキーワードとは」  Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」

Googleアナリティクス2025年10月6日番外編5 離脱率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「離脱率とは」 Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」

Googleアナリティクス2025年10月3日番外編4 ファネル分析って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「ファネル分析とは」  Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

Googleアナリティクス2025年9月29日番外編3直帰率って何??│初心者でも理解できるようGoogleアナリティクスを徹底解説「直帰率とは」

コメント